謎の体調不良を抱えて高校生活を過ごしたぼんごさんの、ありがちな学校生活はこんな感じだった。

体調不良のために学校生活が上手くいかない、のだが、そもそも学校にたどり着くこと自体が難事だったのだ。

学校へあと少し

朝は普通に起きて、家族と同じ時間を過ごした。

ご飯は食べない。

電車の中で気持ち悪くなるのがわかっていたので、胃に物がある状態を嫌って、意図的に食べていなかった。

このころは不調の原因は胃腸にあるとぼんやりと考えていたのだった。

先に親が仕事へ出かける。

そのあと、行けそうなときはぼんごも家を出た。

行けなそうなときはそのまま家で寝て、布を吸って過ごした。

家を出ると第一の関門、駅に着く。

電車で体調不良を起こすことが多かったのは経験則で学んでいたので、電車に乗るあたりで体調不良が来ているかどうかが、その日に登校できるかどうかの大切な分かれ目になっていた。

ひどくない場合は電車に乗った。

気分が悪くなっている場合は乗らずに、来た道を引き返して家に帰って、布を吸って寝た。

電車に乗れた時は、車内を平穏に過ごせるかどうかが大事だった。

学校の最寄りの駅まで行って、大丈夫そうならそのまま学校へ向かった。

発作が現れてしまったら途中の駅で降りて休んだり、最寄り駅まで行けても体力的に厳しそうなときは、そのまま反対側のホームからまた電車に乗って家に帰って、布を吸って寝た。

学校に着くとまず朝礼があるのだが、朝礼の時点で異変を感じている場合は、朝礼が終わったら早退した。

なるべく、体調不良の状態を避けたい。体調不良の時間を長く過ごしたくなかった。

2時間目くらいで異変を感じて早退することも多かった。

朝を寝て過ごしたあとで3時間目くらいから登校することもあった。

学校に行かないといけないという気持ちはあったのだ。

がそれは、腎炎が寛解し、病状から解放された自分は、普通の生活を精一杯生き抜かなければならない、と思いこむ強迫観念と言ってよかった。

前日から、明日は学校にちゃんと行けるのかと不安になって眠れずに半分寝たままのような状態で活動していたり、ご飯を食べないで過ごすことが多かったから低血糖だし栄養が偏るしで頭も回らず、いつもぼーっとして元気がなく、生きるしかばねのように過ごしていたらしい。お母さんに持たせてもらったお弁当も食べずに、捨てて帰ることも多かった。

学校に行かないとならないという気持ちはあるのだが、まったくそれが実現できていない自分を認識して、ぼんごはひどい自己嫌悪に陥った。

狭い世界

家の近所のスーパーでバイトをすることはできていたので、高校に行って過ごすか、バイトして過ごすかが日常のすべてであり、そのうち高校に通えない状態が多くなってくると、うすぼんやりと、高校を卒業できなかったら自分は中卒の学歴になると、そうすると周囲の友達やクラスメイトの乗るレールから落ちることになるだろうという感覚を持った。当時のぼんごの世界は半径10kmくらいの範囲にしかなかったので、高校を卒業できなかったら自分の人生終わる、私の人生はこのあとどうなってしまうのだろうと、恐ろしく感じることも増えた。

それで、余計に学校に通わないとならないと自分に言い聞かせた。

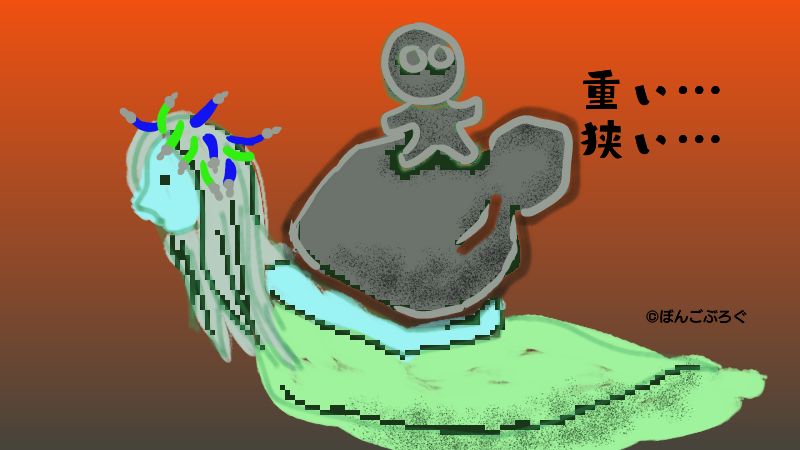

学校に行くことが重い宿命のように思えたらしい。普通の人が何気なくやっている学校生活というものが自分にはなんと重く、自分の人生は岩でも背負わされているのかと思えるほどつらく、相談できる相手もいないし、寛解を喜んだ親にはこの新しい問題を相談する気になれないし、ぼんごの精神状態はどんどん縮こまっていった。

当時は本当に世界が狭く、体調不良の原因もわかっていなかったし、全てが自分の責任なのだと抱えこむように考えてしまっており、自己肯定感がまったくなかったらしい。また、開き直るような考え方もわからず、ひたすら自分を否定し続ける時間を過ごした。

ぼんごの高校は進学校だったので、周囲の人たちからしたら自分は異物に見えるのだろうな、ということを想像するのもつらかった。自分はみんなから置いて行かれる、おちぶれた存在に見えるのだろうなと思うと寂しかった。

友情は永遠じゃないということを身をもって体感していたぼんごであったが、やさしい人もいて、ぼんごの体調不良に気が付いて声をかけて心配してくれる人もそれなりに、いた。

しかし、ずっと一緒にいてくれる人は少なかった。

「マイ・ディア・ミスター 私のおじさん」にもあった話じゃないが、助けてくれる人自身の気持ちのために何度か助けてくれる人はいるが、4回以上助けてくれるひとはかなり珍しかった。また、助けてもらったその人に満足に恩を返すこともできず、ぼんごの孤独は募る一方だった。

こんな感じで、ぼんごは勉強がどうとか学校生活がどうとか、のステージの前に、登校そのものが大きな負担となってしまっていた。この頃は学校に帰属意識を覚えないどころか、問題の中心地になってしまっていた。

自分だって人並みのノーマルライフを送りたいが、頑張ろうと思う気持ちは自分の身体には響かず、どういうわけか見えない敵が謎の体調不良を引き起こして自分を邪魔するのだ。まったく楽しいことなどない高校生活だった。

一日を終えて目を閉じて、ああこのまま明日の朝がやってこなければいいのにと願う日がふえた。

コメント