謎の体調不良が頻発するようになってから、ぼんごはすっかり保健室の常連になっていた。

教室で気持ちが悪くなると、先生に断って教室を出てゆくことが常態化していた。

自分に視線が集まっているような気がして、いつも背中が重かった。

一緒

3年生のいつかのこと。

背中に刺さる視線をドアで断ち切って、その日もぼんごは廊下に出た。

いつものように気持ちが悪く吐き気を催していて、平衡感覚も狂い始めていた。

地面が堅いうちに保健室に着かなくては・・・。

とぼんごは保健室に向かった。

保健室の先生はぼんごに優しかったので安心できる空間ではあったのだが、保健室にも忙しい時期があって、その時期はいつもの先生ともうひとり、臨時の年配のおばちゃんの先生がいて2人体制だったみたいだが、その日は臨時のおばちゃんの先生がひとりでぼんごに応対してくれた。

この先生とも何度か一緒になったことがあって、特に気になることもなかったので、ぼんごはいつものように自分の指定席と椅子に座ってうなだれて、嵐が過ぎるのをただ待った。

ぐわんぐわんと回る景色、薄い酸素、何も食べていないのに何か吐きたくなる胃腸の不快、不安感、動悸、汗。

数分か数十分か数時間なのか、ただ待つことしかできない苦しい時間をぼんごは過ごした。

いろいろ考えるのはあとで、いまはこの嵐が一刻も早く去ってくれるのを望むことしかできなかった。

やがて嵐が去って、酸素が身体に染み渡るのを感じた。

で、その臨時のおばちゃん先生に状態を報告して教室に戻ろうと思った。

で二言三言会話して、おばちゃん先生がこんなことを言ったらしい。

「あなたの場合、ここで休んでても教室で座ってても一緒じゃない?」

ふらつくぼんご

何と言えばいいのか、反論などする気もなく、ただ悲しい気持ちだけが生まれた。

ぼんごは「わかりました」と伝えて保健室を後にした。

何がわかったのか自分にもわからない、ただ会話を強制終了させたいだけの言葉だった。

発作こそ去っていたが、代わりに寂しさが溢れた。

学校では保健室が唯一、無理をしないでもいられる場所であったのに、もう保健室に来ないでほしい、くらいの言葉を投げかけられたように思えた。

色々と思うことがあってもそれは形を結ばず言葉にならず、頭の中をぐるぐると駆け回った。

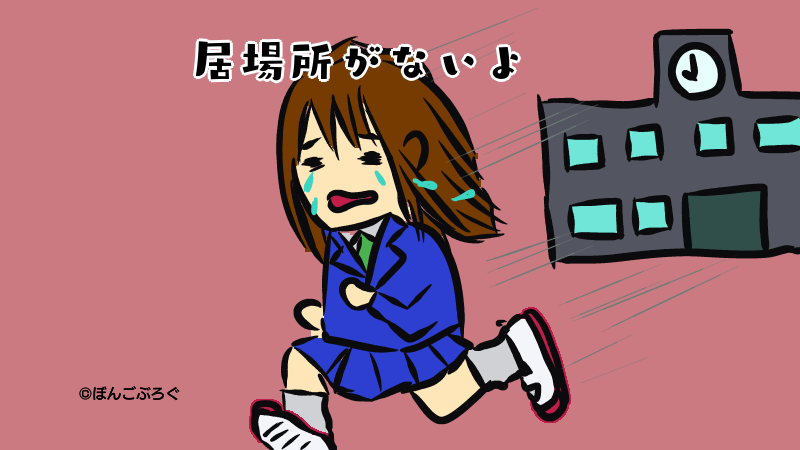

寂しくて悲しくてきっと泣いていて、自分の居場所はもう学校には無いと思えてきて、ぼんごの足は教室へは向かず、次第に学校の出口へと向いた。

そして衝動的に、そのまま学校を出た。

何時間目だったかもわからない。

荷物は教室に置いたまま、上履きのまま、振り返らず門を出た。

ぼんごは町をふらついた。

行く場所は無く、ぼんごは、学校の近辺で唯一自分が一人きりになれそうな、それなりに大きい公園に入って、そこの公衆便所の一室に籠って、うずくまった。

それで、感情がおもむくままに泣いていたらしい。

それは夏の日の午後のことだったかもしれない。

(つづく)

コメント