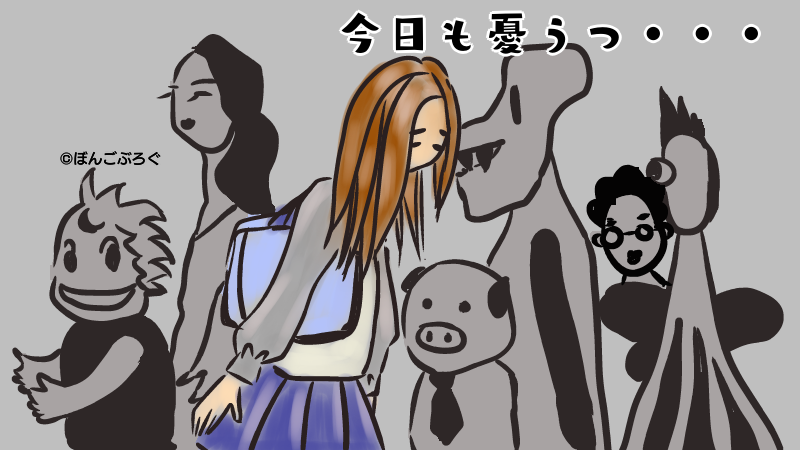

高校生活に疲れ切ってしまったぼんご。

謎の体調不良が続いてまったく改善の見込みが無く、毎日を過ごすのが手一杯で、そのうち自分の行く末にまで気が向かないようになってしまっていた。

ハート型の壁

自分って浮いてるよなあと流石に自覚もあったようだ。

高校生活も半ばを迎え、ぼんごは授業をさぼりまくっていた。

学校にはまったく帰属意識がなかった。(小中学校でもあったことがないが。)

将来の夢もなく、なりたい職業などもないし、特技なんかもなく、運命の人もいないし、なにも、なかった。勉強は差し迫って大切なことにも思えず、人付き合いも面倒だった。

そんなことより自分の体調の変化が恐ろしくてたまらなかった。

吐き気、めまい、息苦しさ、動悸、脱力感など、自分の身体にたびたび起こる異変に怯えながら過ごす時間がかなり多くなっていた。

クラスメイトはほぼ全員が優等生に見えた。

優等生でなければ、キラキラしたイケてる人間に見えた。

毎日の目的が無くて、謎の体調不良はいつやってくるかわからず不安がひどい。たぶん腎臓は長く持たないし、将来の自分のイメージが見つけられなかった。自分は長生きしないだろうと、薄暗い希望を抱いてすらいた。

何をしていても自分に全く自信がなく、無理をして学校にたどり着けたとしても、学校にいると惨めな気になるだけだったので、この頃は学校を意図的に避けるようになってしまっていた。

生きることを諦めたことは一度もなかった。いつだって生々刹那主義の気持ちで過ごしてきてはいた。が、希望を伴わない生々刹那主義はいつしか埃を被ってただの刹那主義になり替わってしまっており、ただ、無軌道に自分の壁を殴る日々が続いた。

私が守っていると考えている壁の中にあるものは、本当はいったい何なのだろう。

この頃はただ、その心の壁を壊してしまいたいという衝動で、やみくもに生きていた。

見えない敵

この頃はパニック障害の診断がついていなかった。

病院に行ってみても原因不明とされて、症状を改善する胃腸薬のような薬を処方されて終わることが常で、それらの薬を飲んでも不安やパニック発作が落ち着くことは無かった。

両親にはこの体調不良のことは内緒にしていた。

腎臓のことでこれまで多大な心配をかけてきたし、寛解して普通になったと喜んでいるところに新しい爆弾を仕込む気になれなかったし、言ったら言ったで逆にすごい剣幕で自分のほうが責められそうだと想像できてもいたので、両親を頼ろうとは思えなかったのだ。

ということで、ぼんごはひとり、体調不良に対処する具体的で効果的な策を何も持たないままこの謎の体調不良と向き合っていた。

向き合うといってもできることは無くて、発作が来たらただ耐えるしかない。これが来てしまったらひたすら薄い呼吸を繰り返してじっとして、嵐が去るのを待つしかなかった。そういった姿は誰にも知られたくなかった。

発作がないときも、これがいつ来るかわからないため不安に耐えるしかなかった。

あきらかに場所が原因の場合はこれを避けることである程度はコントロールできた。

しかし、敵はいつも姿を現さずに自分を襲ってくる。いつも見えない敵に狙われているような気分だったという。

自分がどうしたらいいかわからない、何をしたら自分が満足するのかわからない。

何が悪いのかわからない、どうすれば安心できるのかわからない。

ぼんごの移行期はつまりパニック障害こんにちはの時期であり、それを理解することもできずに過ごすしかなかった、痛々しい剥き出しの日々の始まりであったのだ。

コメント